レーザーを用いた希ガス同位体組成の局所分析は、希ガス濃度が地球物質に比べて数桁大きい隕石や宇宙塵については既に実用化されています。

しかし地球の火山岩やそれに含まれる斑晶の希ガス同位体組成の分布を明らかにする研究はほとんど行なわれていません。

そこで世界でもトップレベルの高感度・低ブランクの希ガス質量分析計(MS-III)を用いて、地球の試料に対してはほとんど例がない、レーザー抽出による希ガス局所分析を火山岩の斑晶に対して試みました。

試料は雲仙火山普賢岳の平成噴火で噴出した溶岩(デイサイト)に含まれる斜長石斑晶を用いました。この溶岩は大粒の斜長石を含むこと、斜長石のバルク分析によって40Ar/36Ar比の累帯構造を持つ可能性が指摘されている(Hanyu & Kaneoka, 1995)ことから、希ガス局所分析の試みに適しています。

その結果、マグマだまりにおけるプロセスに伴い変化した希ガス同位体比(40Ar/36Ar比)の履歴が、斑晶の累帯構造(縞模様)となって遺されていることが分かりました。

Sumino et al. (2008) Journal of Volcanology and Geothermal Research, 175, 189-207.

|

|

|

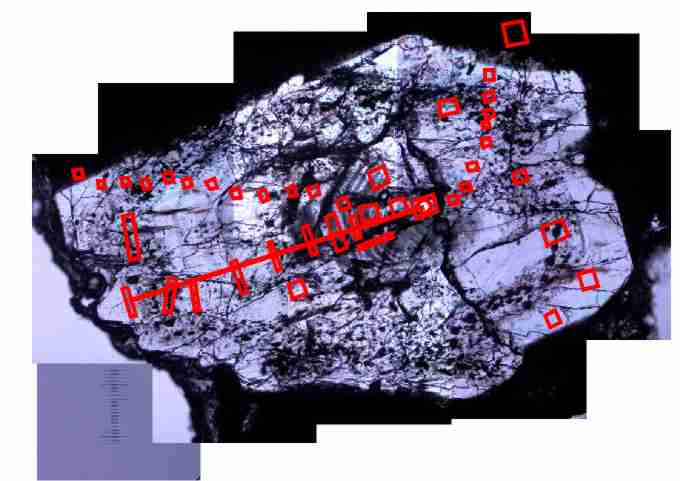

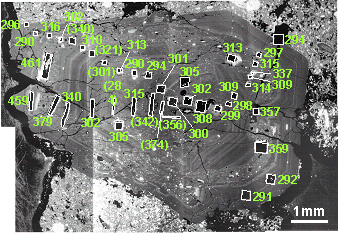

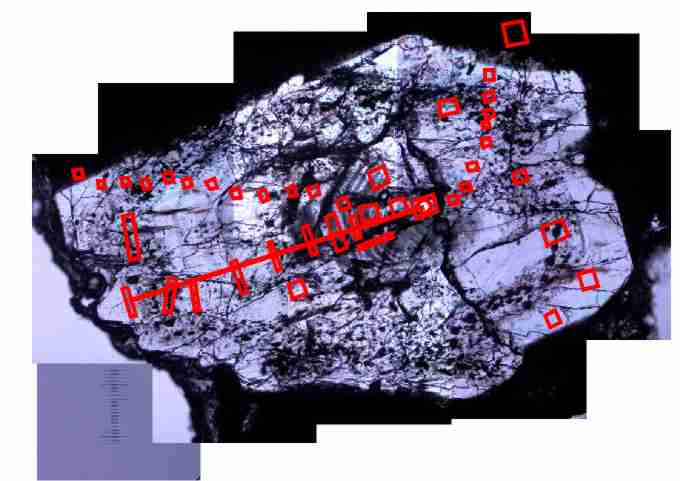

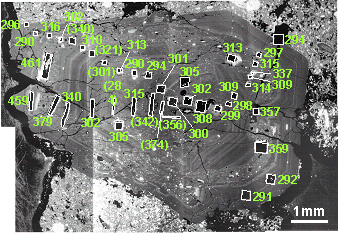

| 雲仙火山岩(1993年噴出)に含まれる斜長石斑晶の透過顕微鏡写真。外周の黒く見える部分にはメルト包有物 (結晶に取り込まれた周囲のマグマ)が含まれています。赤い四角で示した領域はレーザーで希ガスを抽出した領域。 | 測定後の試料の電子顕微鏡写真。レーザーで打ち抜かれた穴(白枠)が開いています。緑の数字は40Ar/36Ar比。 |

|

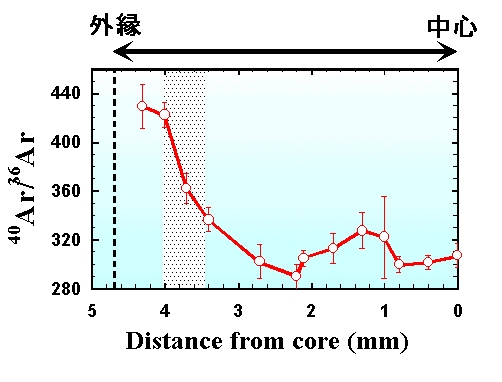

斜長石中心から外縁部にかけての40Ar/36Ar比のプロファイル。 ハッチをかけた部分はメルト包有物が観察される領域です。 中心部、すなわち早期に晶出した部分は大気に近いアルゴン同位体組成であるのに対し、 比較的あとに結晶化した外縁部、特に多数のメルト包有物を含む部分が高い40Ar/36Ar比を示します。これは、メルト包有物を含んだ部分が結晶化したときに マグマ溜りの40Ar/36Ar比が高かったことを示しています。この原因としては、マグマ溜りが周囲の、高い40Ar/36Ar比を持つ地殻物質を熔かし込んだことと、 より深部からの新しい、マントル的な高い40Ar/36Ar比を持つマグマの混入が起ったことが考えられ、岩石学的研究から提唱されているモデルと調和的です。 |