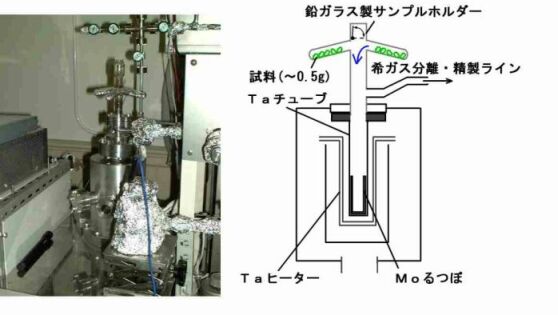

加熱法に用いるTa-oven。サンプルホルダーに入れた試料を順次るつぼに落として加熱・脱ガスします。

試料を真空中で高温(最高2000℃)に加熱し、希ガスを脱ガスさせます。低温から段階的に加熱温度を上げて、それぞれの温度で抽出される希ガスを測定する段階加熱法は、希ガス拡散温度や融点の異なる鉱物などに含まれる希ガスをある程度選択的に抽出できる、比較的簡単な方法です。

Nagao et al.: J. Mass Spectrom. Soc. Jpn., 44, 39 (1996)

加熱法に用いるTa-oven。サンプルホルダーに入れた試料を順次るつぼに落として加熱・脱ガスします。

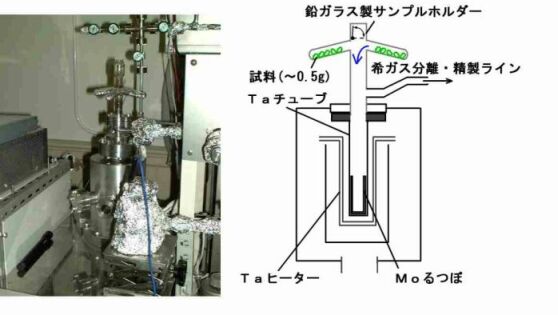

試料を真空中で機械的に壊して気体・液体包有物や結晶粒界に存在する希ガスを選択的に抽出する方法です。鉱物中に捕獲されている包有物中の希ガスを、鉱物結晶中で生成された宇宙線起源希ガスや放射壊変起源希ガスから分離抽出する手段として有効性を発揮しています。

Sumino et al.: Geophys. Res. Lett., 27, 1211 (2000)

Sumino et al.: J. Mass Spectrom. Soc. Jpn., 49, 61 (2001)

ソレノイド式クラッシャー。チャンバー内のピストンを外部からソレノイドコイルを用いて上下させ、試料に叩きつけて破砕します。低コストで複数のチャンバーを同時にセット可能です。

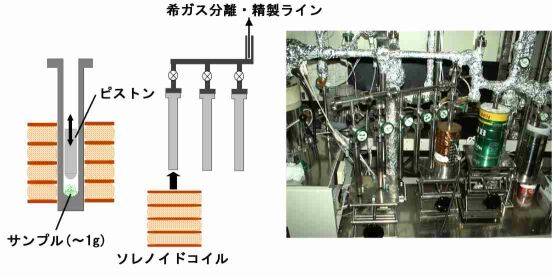

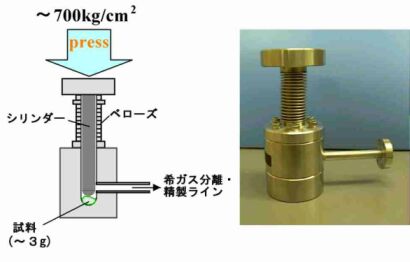

油圧式クラッシャー。チャンバーの外部から油圧プレスで圧力をかけることで試料を破砕します。低ブランクと扱える試料量が大きいことが特徴です。

加熱法と破砕法の両方の長所を生かすために開発した方法です。るつぼ内の試料を、上から杵をソレノイドで上下させ叩きつけることにより、真空を破ることなく試料を加熱も破砕もできます。試料をある程度加熱したのち破砕し、破砕後の粉をさらに溶融させるなど、大気に含まれる希ガスの混入が特に問題となる隕石試料の分析に有効です。

Okazaki et al.: Meteorite&Planet. Sci. 32, 102 (1997)

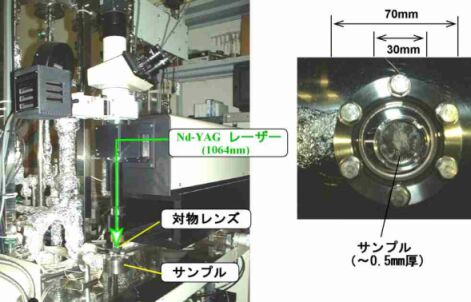

ビーム径50μm程度のレーザーを用いて、試料の任意の微小領域から希ガスを抽出する方法です。隕石中のコンドリュールや火山岩中の斑晶鉱物など、岩石試料の微細構造に対応した希ガス分析が行なえるため、顕微鏡観察や他の局所分析法(EPMAなど)と組み合わせることでより詳細な議論を行なうことができます。また、大きさ数100μm以下の宇宙塵一粒ずつから希ガスを抽出し、その起源を探る目的にも用いられています。分析に用いる試料量が通常の希ガス分析に比べ数桁少ない(数10μg以下)ために、特に感度が高くブランクが低い分析装置が要求されます。

Nagao et al.: J. Mass Spectrom. Soc. Jpn., 42, 35 (1994)

Osawa et al.: Antarct. Meteorite Res., 13, 322 (2000)

Okazaki et al.: Nature, Nature, 412, 795-798 (2001)

隕石中の不透明鉱物(Fe-Ni metal)に開けたレーザーピットの例。一つの直径は約40〜50μmです。

| 各希ガスの測定ブランク(cm3STP) | |

|---|---|

| 4He | 〜1×10-11 |

| 36Ar | 1〜3×10-14 |

| 84Kr | 1〜3×10-16 |

| 132Xe | <1×10-16 |